تعامل القطاع الخاص مع الموظفين (فجوة العدالة وتحديات الشركات الناشئة)

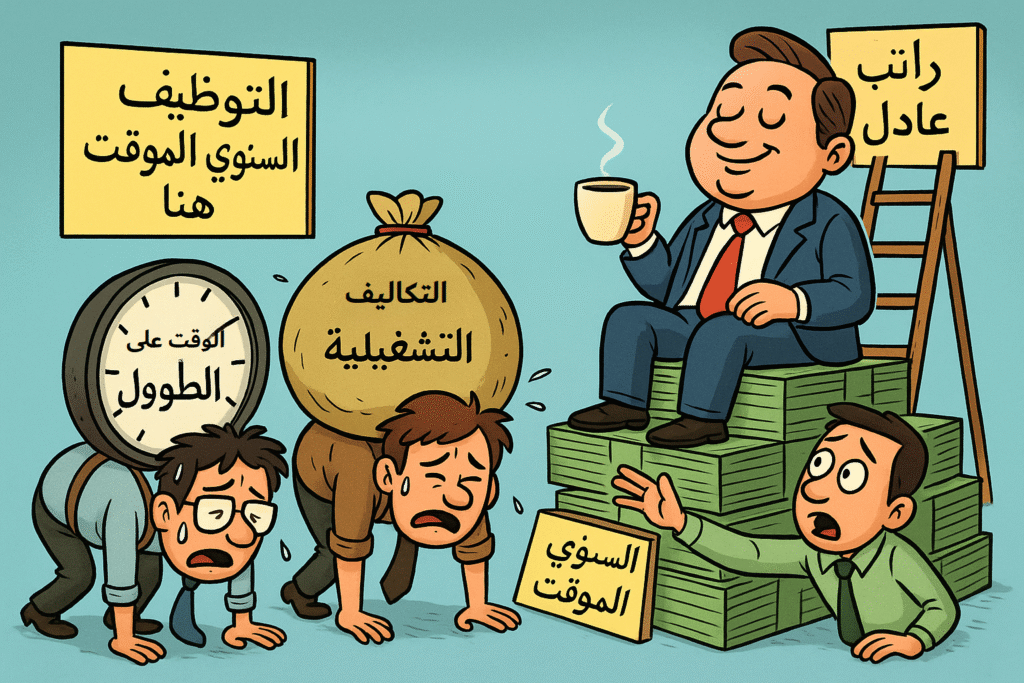

حوار دار بين عدد من الزملاء حول تعامل القطاع الخاص مع العاملين معهم، وخاصة الشركات الناشئة ، شدني السياق في ان اوجه مقالي الشهري الى العدالة الوظيفية، وعدم تحويل الوظيفة الى عبودية سلبية، فالعامل جزء اساسي في استمرارية المنشآت، بل ومن منظومة الاستقرار الاقتصادي للدولة ، وعدم تقدير هذا الدور يسهم بقصد او بدون قصد في زيادة المظلومية، التي تنعكس اثارها سلباً على الاداء الاقتصادي العام ، وعلى المعيشي، فالمظالم المتراكمة تبدأ من ظلم الضعفاء لبعضهم ، قبل تفشي ظلم الاقوياء عليهم… تفشي هذا الظلم يسهم في الخراب. مقالي الجديد في مجلة الرابطة الاقتصادية العدد 42 يوليو 2025 صفحة 49:

تعامل القطاع الخاص مع الموظفين

(فجوة العدالة وتحديات الشركات الناشئة)

مرحباً،

كيف تحولت الوظيفة في القطاع الخاص من فرصة إلى عبء؟ وكيف أصبحت بعض الشركات تتعامل مع الموظف كأنه رقم في معادلة خالية من العدالة؟

في هذا المقال، أركز معكم على مشكلة اقتصادية واجتماعية حقيقية تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اليمني، تفاقم فجوة العدالة في تعامل القطاع الخاص مع الموظفين. هذه الفجوة لا تقتصر على الشركات الكبرى، بل بدأت تظهر بوضوح حتى في الشركات الناشئة التي ولدت بعد 2011 و2015، وكأنها ورثت الممارسات الخاطئة من الأجيال السابقة بدلاً من أن تصنع نموذجها العادل.

وهذا لا يعني أن الشركات الأقدم أصبحت محصنة من هذه المشكلة، بل في كثير من الأحيان تبدو متجذرة أكثر في تلك المؤسسات العريقة التي ما تزال تتعامل مع الموظفين بذات الثقافة التقليدية التي ترى العامل أداة مؤقتة يمكن استبدالها في أي وقت.

في هذا المقال، أسعى إلى تحديد أبرز هذه الفجوات، مع تسليط الضوء على الممارسات التي حولت الوظيفة من حق اقتصادي إلى شكل جديد من أشكال الاستعباد أو “العبودية المعاصرة”، بما يتناقض مع أبسط المرجعيات الأخلاقية “الدينية”، والقانونية، والإنسانية العالمية.

ولتوضيح المفاهيم:

- عند حديثي عن “الشركة”، أقصد كل منشأة من منشآت القطاع الخاص، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

- عند حديثي عن “الأجور”، أعني (الأجور والمرتبات)، حيث يصرف الأجر غالباً يومياً أو أسبوعياً للعامل، بينما يُصرف المرتب شهرياً للموظف.

الهدف من هذا المقال هو التأكيد على أن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية والدولية في بيئة العمل لا يعد كماليات ، بل يمثل حجر الأساس لبناء سوق عمل أكثر استدامة وعدالة. إنه استثمار في كرامة الإنسان اليمني الذي تعب من المهانة، واستثمار في اقتصاد وطني يحتاج أن يتنفس عدالة من قطاعه الخاص.

أولاً : تعامل القطاع الخاص مع الموظفين في اليمن: فجوة العدالة وأوهام القوة:

لا يتحقق النجاح في السوق بامتلاك منتج جيد، أو آلات ومعدات ومبانٍ فحسب، فكل ذلك يتطلب أطرافاً رئيسية لتحقيق النجاح. هذه الأطراف تشمل الموردين الخارجيين والعملاء، ومن الداخل، الموظفين الذين يُعدون ركيزة أساسية لنجاح كل أنشطة العمل ونهوض الشركات. تجاهل هذا الواقع يجعل الشركات تعيش في وهم القوة، معتقدةً أن جميع العمال يمكن استبدالهم، ولذا تقع في أخطاء فادحة تؤثر سلباً على استدامتها وعلى السوق ككل. من أبرز هذه الممارسات والمشكلات:

- تسعى الشركات قدر الإمكان إلى تقليل التكاليف التشغيلية، ويأتي ذلك غالباً على حساب أجور الموظفين. قد يبرر القطاع الخاص ذلك بارتفاع التكلفة التشغيلية، إلا أنه يعالج التضخم عن طريق رفع أسعار المنتجات التي يبيعها للعملاء، وبالتالي تعود التكلفة إليه تلقائياً من خلال المبيعات، في نموذج يُعرف بلوهم النقدي. هذا النموذج يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين بشكل مستمر، فهم عملاء أساسيون في السوق، وهذا يجعلهم في سباق دائم مع التضخم دون القدرة على مواكبته. ينعكس ضعف دخول الموظفين سلباً على حركة السوق بأكملها، وتتأثر الشركات نفسها من جديد بذلك، ونتحدث هنا عن أكثر من 600 ألف موظف وعامل في القطاع الخاص، وفقاً لتقرير “تقييم واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في اليمن” الصادر عن مؤسسة تمدين شباب.[1]

- مشكلة الأجور في القطاع الخاص اليمني، والتي تُعالج تداعيات التضخم على حساب العامل في القطاع الخاص الذي يمكنه التعامل مع التضخم عن طريق معالجة الاسعار، لا تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية. اشير هنا الى ما أشار اليه “التقرير الوطني حول مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية” (الإسكوا، 2022)[2] إلى أن الأجور اليمنية تلبي 9.1% فقط من متطلبات العدالة الاجتماعية، وأن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لا يتجاوز 30 دولاراً أمريكياً في مناطق الحكومة الشرعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، حيث يبلغ سعر كيس القمح وحده حوالي 40 دولاراً أمريكياً. يظهر ذلك خللاً واضحاً في هيكل الأجور داخل العديد من الشركات، حيث يحصل كبار المدراء على مرتبات مرتفعة، بينما تعاني العمالة الأساسية الفاعلة في الميدان، وخاصة في الأعمال التي تواجه العميل مباشرة، من تدني كبير في الأجور. هذه الفجوة الكبيرة في الأجور لا تعكس بالضرورة فرقاً في الجهد أو الأهمية، بل غالباً نتيجة لغياب سياسات أجور عادلة وشفافة في الشركات، خاصة الناشئة منها، مما يؤثر سلباً على العدالة الاجتماعية والروح المعنوية للموظفين.

- في ظل تزايد معدلات البطالة وتفاقم الأزمة الإنسانية، تسعى الشركات إلى فرض ساعات عمل كثيرة لتقليل التوظيف، وتعتمد غالباً نظام الدوامين الذي يتعارض بشكل مباشر مع الحد الأقصى لساعات العمل القانونية المحددة بـ48 ساعة أسبوعية وفقاً لقانون العمل اليمني. لا تستوعب الشركات أن العامل الذي يبدأ عمله من الساعة 8 صباحاً ويغادر على الساعة 1 ظهراً، ثم يعاود الحضور على الساعة 4 عصراً ويستمر حتى 10 مساءً، هو فعلياً لم يغادر العمل. تظل الساعات بين (1-4) فترة استراحة قصيرة لا تسمح له بالانفصال الكامل عن العمل أو ترتيب أي نشاط آخر. غالباً ما يصعب على العامل مغادرة المنطقة التي فيها العمل بسبب ارتفاع كلفة الانتقال ذهاباً وإياباً، خاصة مع تدني راتبه. على سبيل المثال، عامل في عدن يتقاضى 100 ألف ريال قد يتطلب انتقاله اليومي (4 مرات ذهاب وإياب) حوالي 1000-1500 ريال يومي، أي أنه قد ينفق أكثر من 40% من أجره على المواصلات وحدها شهرياً. هذا بالإضافة إلى أنه لا ينفصل عن العمل فعلياً، وبالتالي يصبح يوم عمله 12-13 ساعة فعلية، مما يعني 72-78 ساعة عمل أسبوعية، وهو يتجاوز الحد القانوني بنسبة تزيد عن 50%. هذه الممارسات لا ترهق العامل فحسب، بل تفقد السوق وظائف إضافية كان يمكن أن تقلل من نسبة البطالة، عبر تحويل العمل إلى نظام الشفتات (مثل شفت أول من 8-3 وشفت ثانٍ من 3-10)، مما يوفر فرص توظيف أفضل للعمالة ويزيد من مرونة السوق. بعض الشركات، وهي نادرة، قد فكرت بهذا النموذج الإيجابي، مع اخذ الاعتبار انه تم احتساب ساعة استراحة ضمن ساعات العمل الفعالة.

- برزت مشكلة أخرى في الشركات الناشئة، وحتى القديمة، وهي التوظيف من القرى والأرياف التي ينتمي إليها مالكو هذه الشركات، بظن منهم أنهم يقدمون مساهمة مجتمعية لمناطقهم. قد يبدو هذا صحيحاً من الوهلة الأولى، إلا أنه يُفقد هذه المناطق والمدن الريفية القوى العاملة المنتجة، مما يُعرض الريف لخسارة كبيرة في الوظائف ذات القيمة الفعلية. لتوضيح الفكرة، لنفترض أن “عارف”، شاب في ريف معين، كان يعمل في الرعي ولديه 20 رأساً من الماشية. عند طلب الشركة التي تنتمي عائلة مؤسسيها لنفس منطقته الجغرافية لتوظيفه وتكفلها بتأهيله، ينتقل عارف للعمل في المدينة. تنتقل رعاية المواشي إلى أسرته التي قد لا تمتلك شخصاً آخر يقوم بالرعي بعد هجرة الكثير من الشباب إلى المدينة. تضطر الأسرة لبيع مواشيها وتعتمد على الأجور المتدنية التي يتحصل عليها عارف، مما يؤدي إلى فقدان مصدر رئيسي من إيراداتها وإضعاف قدرتها المعيشية و (افقارها) . هذا يُعد تجفيفاً للريف من قدراته العاملة. لا تقتصر هذه المشكلة على استقطاب هؤلاء الشباب فحسب، بل تمتد إلى كثير من المنظمات التي تتدخل في النطاق الريفي لتأهيل شباب في مجالات تتناسب مع المدينة (مثل ميكانيكا السيارات أو هندسة الجوالات). هذه الأعمال بعيدة عن طبيعة سلاسل الإنتاج في المناطق الريفية المستهدفة. بعد التدريب وضعف الفرص التشغيلية في مناطقهم، يبحث الشباب عن فرصهم في المدينة، مما يُوسع الهوة مع الوقت. إن المساهمة المجتمعية الفعالة تكمن في تنمية موارد الريف، والبحث عن الفرص المرتبطة باقتصاده الأصلي. فلو تم تعزيز قدرة عارف في مجال الرعي، لبرزت فرص أخرى كجمع الصوف أو الشعر وبيعه لمؤسسات تعمل في مجال الملابس، مما يُطور أنشطة إنتاجية ريفية حقيقية بدلاً من إنهاء تلك الميزات لصالح المدن. لا يُعد هذا التصرف خاطئاً بحد ذاته، لكن انتشاره يُحوله إلى مشكلة مجتمعية واقتصادية كبرى.

- تتوقع الشركات أن الكفاءات تولد بقدراتها الذاتية، أو أن على الموظف أن يكون دائماً مستعداً لكل المواقف والأعمال. بل في اعتقادي، أن الشركات تظن أن على الموظف أن يُعد نفسه في “العالم الخفي” لمواجهة متطلبات الوظيفة التي تُبالغ في وصفها عند إصدار إعلاناتها عن الوظيفة، وتطلب حجم خبرة أكبر من العمل ذاته. وكأنها تريد تعيين جميع الموظفين كقيادات إدارية أو فئات ذات تخصصات نادرة، بينما الموضوع أبسط بكثير من ذلك. كل ما تحتاجه الشركات هو تحديد المهام المطلوبة بوضوح وتحويلها إلى إطار تأهيلي يمكن أن يتشارك مع جهات متخصصة في التدريب أو منظمات تنموية تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل. هذا التعاون من شأنه توفير كوادر ذات كفاءة وظيفية للعمل. على سبيل المثال، مع افتتاح عشرات البنوك (حوالي عشرين بنك تمويل أصغر) حصلت على تراخيصها في المحافظات المحررة، وكل بنك يسعى لفتح 10 فروع على الأقل (فرضية)، وكل فرع بحاجة لثماني وظائف (فرضية)، فهذا يعني وجود 1600 فرصة وظيفية قابلة للاستقطاب لو تم العمل عليها بشكل مبكر. قِس على ذلك تزايد افتتاح المطاعم والفنادق في بيئة لا تتوفر فيها كوادر فندقية مؤهلة. لو قسنا بمقياس أوسع، لدينا أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية فندقية. عند الاستقطاب، يتم توظيف شباب يضطرون لقبول أدنى الشروط في العمل لافتقارهم للخبرة. وبعد تأهيلهم ذاتياً من خلال الممارسة، يبحثون عن فرص أفضل بسبب عدم جاذبية فرصهم الحالية، مما يُحدث تنافساً غير إيجابي ويُضعف بناء الكفاءات الجيدة في سوق العمل. كان الأمر أسهل بكثير لو تم ضبطه في إطار واعٍ وبخطة بناءة ومشتركة بين القطاع الخاص ومؤسسات التدريب.

- تتوسع المشكلة لتشمل الشباب الذين تم استقطابهم مع تأسيس بعض الشركات، والذين نشأ لديهم ولاء لأصحاب العمل، إلا أنهم غالباً لم يكتسبوا المهارات اللازمة التي تؤهلهم للقيادة. يتجاهل أصحاب العمل هذه الكفاءات التي عايشت نمو شركاتهم، للبحث عن كفاءات خارجية من “أصحاب الشهادات”. هؤلاء الجدد، ورغم شهاداتهم، يفتقرون غالباً إلى الخلفية الميدانية بأنشطة الشركات، مما يُحدث نوعاً من التعارض والنزاع الداخلي. فالفريق الجديد يعتقد أنه يمتلك كل المعرفة، بينما الفريق القديم يمتلك الخبرة الفعلية لكنه يفتقد المعرفة النظرية أو التأهيل الرسمي. الفريق الجديد، لعدم امتلاكه الولاء العميق للشركة، يراها فرصة تفاوضية للحصول على أعلى أجر في ظل غياب منظومة أجور وهيكل وظيفي واضح. في المقابل، الفريق القديم الذي كان لديه ولاء لشركته ومؤسسيها، أصبح ينظر للأمر كتحدٍ شخصي، ويسعى للبحث عن نقاط ضعف الفريق الجديد لزعزعتهم من أعمالهم التي لا يعرفون غيرها. الخطأ الجسيم يكمن في الاعتقاد السلبي لدى أصحاب الشركات بأن موظفيهم السابقين مجرد “أتباع” لا يمكن صناعة قادة منهم أو تعليمهم، رغم أن القاعدة الأساسية تقول: “الاتباع الجيدون قادة محترفون”. لعجزهم عن تبني الولاءات وتحويل تلك القدرات إلى قيادات فاعلة في شركاتهم، يقفون مع الفريق الجديد الذي لا يعرف الكثير عن الشركة، بدلاً من التنسيق الفعال بينهم للتعلم التعاوني. هذا يُفقدهم الفرص مع الوقت، وتتحول شركاتهم إلى وضع سلبي، وبدلاً من مكافأة من حملوا معهم النمو، يتجاهلونهم ويفشلون في تحقيق أي شيء مع الجدد. القيادات تُبنى وتُؤسس عبر تحميل من يمتلك الفرصة المسؤولية، والمسؤولية قيادة، والباحثون عن الهروب من مسؤوليتهم إلى تحميل أطراف أخرى الخطأ، سيكررون الأخطاء ولن يُصححوا الوضع، مما يُفقد تلك الشركات فرصتها في النمو والاستقرار.

- يُعد تجاهل الأمان الوظيفي الذي يضمن الاستقرار الوظيفي مشكلة جوهرية. لا يمكن دائماً رفع الأجور إلى أرقام غير واضحة، لكن يمكن أن يكون معدل الأجور مناسباً. ما يجعل المعيشة أكثر ملاءمة هو توفر الأمان الوظيفي الذي يُغطي الاحتياجات الأخرى، مما يُحرر الموظف للتركيز في أعماله. إن أسرته، التي تمثل حياته الأخرى خارج العمل، كلما تم توفير فرص تساعده على تحمل الكثير من متطلباتها، كان العمل بالنسبة له متعة. كذلك التطوير المستمر الذي يجعل الوظيفة قيمة دائمة، يساهم في الأمان الوظيفي. فالأمان الوظيفي ليس فقط عدم الفصل التعسفي، بل يشمل الشعور بالتمكين والسيطرة على الحياة المهنية والشخصية، وهو ما يتناقص في ظل التحديات الحالية.

- يتم عن قصد جعل العقود الوظيفية سنوية، لتشبه العقود المؤقتة، مع صياغة بنودها بواسطة محامين متخصصين للتحايل على الموظف الذي يضطر للتوقيع عليها. يهدف هذا التكتيك إلى إفلات الشركة من التزاماتها القانونية في نهاية المدة، حيث يتم الاستغناء عن الموظف كلما تطلب دون تحمل أعباء التعويض أو الالتزام بمنحه أماناً وظيفياً. لقد توسع هذا الأمر حتى مع مؤسسات وشركات كبرى، ليس فقط الناشئة. هذا السلوك لا يخالف روح قانون العمل اليمني الذي ينص على أن عقد العامل اليمني “يعتبر غير محدد المدة” ما لم يتفق الطرفان على تحديدها، بل يخالف بوضوح مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية التي تضمن استمرارية الخدمة وتحمي حقوق العمال في الاستقرار الوظيفي. إن هذا التحايل يُضعف من حماية العاملين ويُعرضهم لخطر الفقر والبطالة المفاجئة، ويتناقض مع أهداف التأمينات الاجتماعية التي تسعى لتوفير الحماية للموظفين.

- تحاسب الشركات موظفيها على أخطائهم دون أن تضع إطاراً واضحاً لمكافأتهم، وتتجاهل أن الثواب والعقاب نهج مترابط وأساسي في بيئة العمل. يُضاف إلى ذلك عدم وجود مؤشرات واضحة لتحديد الخطأ والصواب، مما يخلق بيئة من عدم اليقين. يُشير تقرير “تقييم واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في اليمن” المشار اليه سابقاً ، إلى ضعف الحوكمة في القطاع الخاص، وغياب السياسات والإرشادات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية. كما أن تحميل الموظفين جهداً مضاعفاً مع زيادة العمل في أوقات متتالية يُرهقهم ويدفعهم للخطأ، مما يزيد من الضغوط عليهم في بيئة تفتقر إلى الأمان الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة. هذه الممارسات لا تتوافق مع “القواعد الأخلاقية والقانونية والدولية حول العمالة والتوظيف” التي تُشدد على أهمية ظروف العمل اللائقة، والحد من ساعات العمل المفرطة، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة.

ثانياً: الإطار القانوني بين النص والتطبيق:

قد يبدو الموضوع معقداً، لكنه ليس كذلك. بما يمتلكه القطاع الخاص من إرادة مستقلة عن الحكومة والسياسة، يمكنه إزالة الجزء الكبير من المظالم في تعامله مع موظفيه. عندما تكون لعدالة هدفاً، أُزيلت من خلال ممارستها المظالم، والبداية تبدأ بالممكن إلى المطلوب. دعوني هنا أناقش هذه الزاوية من خلال القوانين ذات العلاقة، قانون العمل اليمني وقانون التأمينات:

- يكفل القانون اليمني حزمة من الحقوق الأساسية للعمال، ويشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق العدالة في بيئة العمل. إلا أن التطبيق الفعلي يظل التحدي الأكبر. يُعد قانون العمل رقم (5) لسنة 1995 وتعديلاته المرجع الأساسي الذي يحدد “الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل”، مُشدداً على مبدأ عدم التمييز في فرص العمل والأجور والترقيات “بسبب الجنس، أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة”. كما يُحدد القانون ساعات العمل بثماني ساعات يومية و48 ساعة أسبوعية، مع يوم راحة بأجر كامل، ويُنظم أجور العمل الإضافي، ويُقر بالمساواة في الأجور بين الجنسين وبين العمال اليمنيين وغير اليمنيين.

- كما يُعالج مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2013م جوانب الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص، مُقدماً فرعي تأمين أساسيين: إصابات العمل، والشيخوخة، والعجز والوفاة. يهدف هذا القانون صراحة إلى “المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتحقيق النفع العام الذي يركز على الاهتمام بالإنسان كونه أداة التنمية وأساسها”. كما يُحدد نسب الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل والمؤمن عليه، ويُقر بوجود حد أدنى لأجر الاشتراك لا يقل عن الحد الأدنى لأجور الجهاز الإداري للدولة.

- إلا أنه وعلى الرغم من هذه النصوص القانونية الواضحة، تُشير العديد من الملاحظات والتقارير إلى أن تطبيقها في الواقع العملي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. فالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون لا يتناسب مطلقاً مع تكاليف المعيشة المتصاعدة في اليمن، حيث تشير الإسكوا إلى أن الأجور اليمنية تلبي 9.1% فقط من متطلبات العدالة الاجتماعية، وأن الحد الأدنى الرسمي غير كافٍ لتوفير مستوى معيشي لائق. كما أن ممارسات كفرض ساعات عمل تتجاوز 48 ساعة أسبوعية، واستخدام العقود السنوية للتحايل على حقوق الموظفين في الأمان الوظيفي والتعويضات، تُشكل انتهاكات واضحة لروح ومواد القانون اليمني. يُضاف إلى ذلك، غياب الشمولية الكاملة في التغطية التأمينية لبعض فئات العمالة الهشة في القطاع غير النظامي، وضعف آليات التنفيذ والرقابة على الشركات.

ثالثاً: من النص القانوني إلى الممارسة اللائقة:

هناك تباين واضح بين النص القانوني والواقع المعاش، مما يُبرز الحاجة الماسة إلى إعادة تقييم شامل للممارسة في شركات القطاع الخاص. إلا أن هذه القوانين أيضاً لديها فجوة في الممارسة اللائقة وتطبيقاتها، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. لذا، من الجيد أن لا يكتفي القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه في القوانين المحلية، بل يتبنى المعايير الأخلاقية والإنسانية الدولية، والتي تُنسجم في جوهرها مع العدالة والأخلاق الدينية:

- بينما يوفر قانون العمل اليمني وقانون التأمينات الاجتماعية إطاراً تشريعياً مهماً لحقوق العمال، فإن المقارنة بين ما هو منصوص عليه في هذه القوانين وما ينبغي تبنيه وفق أفضل الممارسات ومعايير العمل اللائق[3] الدولية تكشف عن فجوة كبيرة تحتاج إلى معالجتها، لكن ليس هذا بيدنا الآن ما يمكن هو فهم تلك الفجوة لتنبي الممارسة المثلى. فالقانون اليمني، على سبيل المثال، يُحدد ساعات العمل بـ48 ساعة اسبوعية، بينما يظهر الواقع ممارسات للقطاع الخاص تتجاوز ذلك لتصل إلى 72-78 ساعة عمل أسبوعية بنظام الدوامين. هذا التناقض لا يُخالف القانون المحلي فحسب، بل يتجاوز أيضاً المبادئ الأساسية لساعات العمل المعقولة التي تُشدد عليها منظمة العمل الدولية (ILO) لضمان توازن صحي بين العمل والحياة.

- أما في جانب الأجور، فإن القانون اليمني يُقر بحد أدنى للأجور، ويُحدد أجر الاشتراك التأميني بناءً عليه. ولكن هذا الحد الأدنى، وفقاً لتقارير رسمية، لا يلبي إلا نسبة ضئيلة من متطلبات العدالة الاجتماعية كما تم الإشارة الى ذلك سابقاً، مما يجعل هذا الاجر عاجز عن توفير مستوى معيشي كريم في ظل التضخم. في المقابل، تُركز المعايير الدولية على مفهوم “الأجر المعيشي” (Living Wage)، الذي يضمن للعامل وأسرته القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتجاوز خط الفقر، وليس مجرد حد أدنى لا يُمكن العيش به. (تُوصي الإسكوا بأن يكون الحد الأدنى للأجر في اليمن 100 دولار أمريكي، ويمكن للقطاع الخاص أن يُضيف بدلات إضافية فوق المرتب تتناسب مع الاحتياجات لتجعل الأجر المقدم مناسباً للمعيشة الكريمة وتقلل من الحاجة الى معالجة هيكل الأجور في فترات متقاربة مع عدم تحديد نهاية لهذا التضخم الحاصل في البلاد).

- وفيما يتعلق بالأمان الوظيفي، فإن القانون اليمني يعتبر عقد العمل غير محدد المدة أصلاً ما لم يتفق على خلاف ذلك، إلا أن القطاع الخاص، مستعيناً بمحامين متخصصين، يعمد إلى صياغة عقود سنوية مؤقتة بغرض التحايل على حقوق الموظفين في التعويضات وضمان الاستمرارية. هذه الممارسة تُقوض الأمان الوظيفي وتُخالف جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى لتوفير الاستقرار والحماية للعامل. كما أن غياب الاستثمار الكافي في تأهيل وتطوير الكفاءات الداخلية، واللجوء إلى توظيف خبرات خارجية على حساب الموظفين ذوي الولاء، لا يتوافق مع مسؤولية الشركات في بناء رأس المال البشري ودعم المسارات الوظيفية الواضحة.

رسالتي إلى القطاع الخاص:

من أجل بيئة عمل مثمرة ومن أجل التوافق مع أفضل الممارسات

- ينبغي للقطاع الخاص أن يتبنى في سياساته للموارد البشرية معايير متقدمة في الحوكمة والشفافية. يشمل ذلك تطوير هياكل أجور شفافة وعادلة، تعتمد على تقييم الأداء والكفاءة بشكل موضوعي، وتُقلص الفجوة بين أجور الإدارة العليا والعمالة الأساسية. كما يجب أن تُطبق الشركات سياسات تدريب وتطوير مستمرة لموظفيها، خاصة القيادات الواعدة، مع التركيز على بناء ولاء داخلي يعتمد على التمكين والتقدير.

- الاستثمار في الموارد البشرية استثمار استراتيجي طويل الأمد يدعم نمو شركاتكم المستدام، ويُساهم في تقليل أوجه عدم المساواة. يُسهم هذا التحول في تحسين الوضع الاقتصادي لليمن ككل، من خلال تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، وتوسيع القاعدة الاستهلاكية، وخلق فرص وظيفية جديدة تقلل من البطالة عبر ممارسات مثل نظام الشفتات في ساعات العمل الطويلة، ودمج برامج التأهيل المهني بالتعاون مع المنظمات المتخصصة، بدلاً من تجفيف الكفاءات الريفية. إن تبني هذه الممارسات المثلى سيُعزز من دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية الشاملة، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ورفاهية، بإذن الله.

وختاماً

إلى القادة في القطاع الخاص، الفرصة بأيديكم لتغيير القواعد بدلاً من انتظار ما سياسات او قوانين تغيرها الدولة اصنعوا التزامكم أنتم.

ارفعوا المظالم عن موظفيكم، ليس لأنه أخلاقي وديني ، بل لأنه أذكى استثمار طويل الأمد في استدامة شركاتكم.

الموظفون ليسوا مجرد كلفة، بل قاعدتكم الصلبة.

كونوا عوناً لهم، يكونون درعاً لكم.

ابدؤوا اليوم بمراجعة سياساتكم، بتبني أنظمة شفافة، بتدريب كفاءاتكم الداخلية، وبخلق بيئة عمل تستحق ولاء الناس.

لا تنتظروا أن تفرض القوانين عليكم ما يمكن أن تختاروه أنتم اليوم وانتم من موقعكم موقع القوة والقدوة.

وحتى من باب الأجر فالأقربون أولى بالمعروف، وهؤلاء الموظفون الاقربون اليكم،

اصلح الله بالكم

شكراً

احمد مبارك بشير

29/06/2025

[1] https://tamdeen-ye.org/upfiles/publications/TYF-2024-06-22-17684.pdf

[2] https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/national-report-compatibility-wage-policy-principles-social-justice-yemen-arabic.pdf

[3] https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@arabstates/@ro-beirut/documents/publication/wcms_543664.pdf